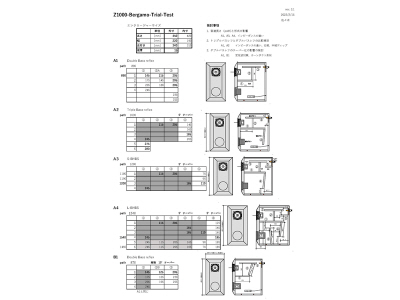

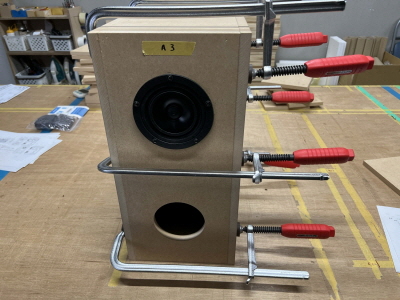

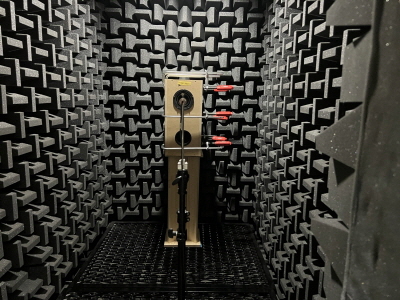

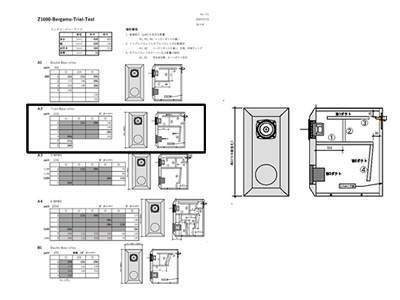

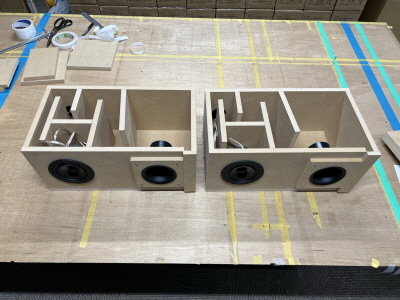

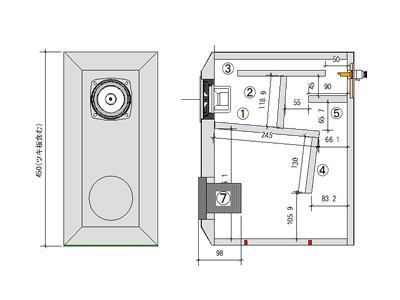

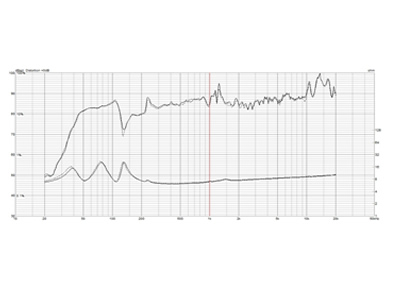

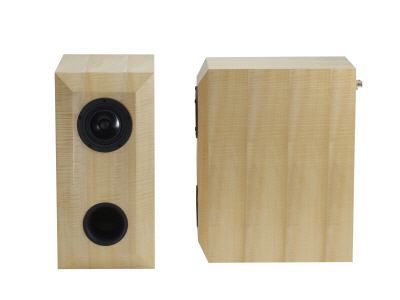

Z1000-Bergamo

■数量1=完成品スピーカー2つ(左右ペア)

| 価格 | 348,000円(税込) |

|---|---|

| 送料 | 全国一律送料1800円 (沖縄・離島は別送料) |

| ポイント | 2780pt |

- ■1年に2回ほど生産いたしております。在庫がない場合、リンク先の「再販売お知らせ」にご登録いただくと再販売時にメールでご連絡差し上げます。

- ■ご購入の際に追加オプションを選択できます。▼ オプションを見る

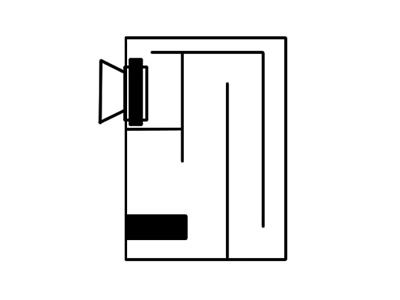

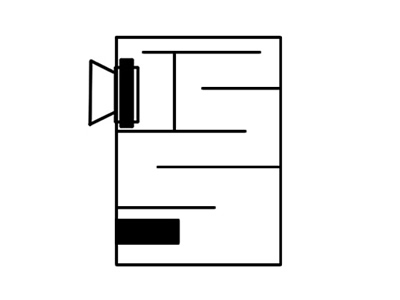

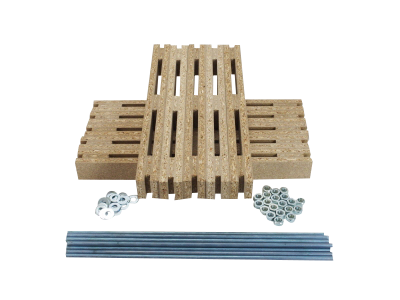

Z702-Bergamo

- ■1年に2回ほど生産いたしております。在庫がない場合、リンク先の「再販売お知らせ」にご登録いただくと再販売時にメールでご連絡差し上げます。

- ■ご購入の際に追加オプションを選択できます。▼ オプションを見る

Z1000-Bergamo

■数量1=完成品スピーカー2つ(左右ペア)

| 価格 | 348,000円(税込) |

|---|---|

| 送料 | 全国一律送料1800円 (沖縄・離島は別送料) |

| ポイント | 2780pt |

- ■1年に2回ほど生産いたしております。在庫がない場合、リンク先の「再販売お知らせ」にご登録いただくと再販売時にメールでご連絡差し上げます。

- ■ご購入の際に追加オプションを選択できます。▼ オプションを見る

Z702-Bergamo

- ■1年に2回ほど生産いたしております。在庫がない場合、リンク先の「再販売お知らせ」にご登録いただくと再販売時にメールでご連絡差し上げます。

- ■ご購入の際に追加オプションを選択できます。▼ オプションを見る

Z1000-Bergamo

■数量1=完成品スピーカー2つ(左右ペア)

| 価格 | 348,000円(税込) |

|---|---|

| 送料 | 全国一律送料1800円 (沖縄・離島は別送料) |

| ポイント | 2780pt |

- ■1年に2回ほど生産いたしております。在庫がない場合、リンク先の「再販売お知らせ」にご登録いただくと再販売時にメールでご連絡差し上げます。

- ■ご購入の際に追加オプションを選択できます。▼ オプションを見る

Z702-Bergamo

- ■1年に2回ほど生産いたしております。在庫がない場合、リンク先の「再販売お知らせ」にご登録いただくと再販売時にメールでご連絡差し上げます。

- ■ご購入の際に追加オプションを選択できます。▼ オプションを見る